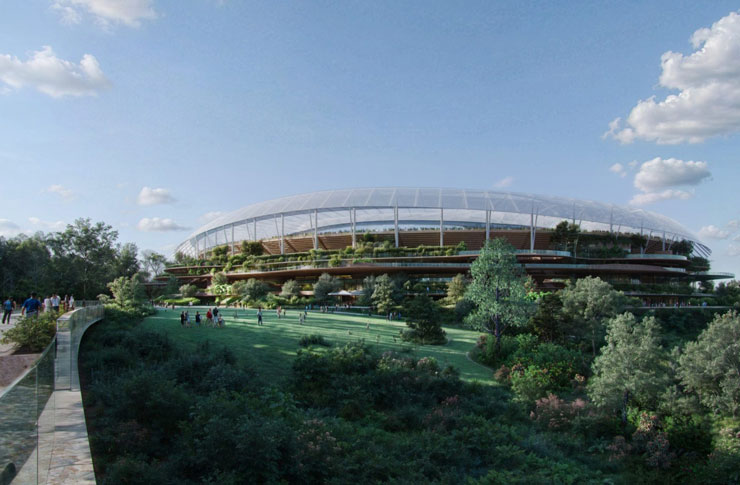

Il rapporto tra stadio e città raccontato dal co-fondatore dello Studio De8 Architetti, che ha firmato il progetto di rinnovamento sviluppato tra il 2019 e il 2024.

Bergamo e Atalanta: lo Stadio in Città (parte II)

Testimonianza di Mauro Piantelli (*)

La facciata storica dello stadio su viale Giulio Cesare (Foto Michele Nastasi).

Lo stadio in Città

Siamo abituati a pensare allo stadio come infrastruttura sportiva “tecnica” oppure come ad un oggetto di design, più o meno “fuori scala” rispetto al tessuto urbano. Ciò che interessa a noi è invece provare a riflettere sull’idea che intervenire su un impianto sportivo esistente (1928) possa diventare una reale occasione di rigenerazione urbana, pensare quindi allo stadio come fatto urbano, dentro la città e dentro la dinamica sociale ed economica della città.

Crediamo sia particolarmente interessante provare a raccontare questa sfida, della rigenerazione urbana, con il progetto dello stadio di Bergamo: una città con un forte disegno urbano, con le fortificazioni venete che dal 2017 sono patrimonio dell’umanità, con un paesaggio naturale molto presente, con una pre-esistenza architettonica di indubbio interesse storico-artistico, dove i recenti successi dell’Atalanta non sono altro che la testimonianza di un’eccellenza, di un legame inscindibile tra squadra-città-territorio.

Lo stadio come fatto urbano

Bergamo in qualche modo anticipa il futuro scenario nazionale che vedrà tutte le città interrogarsi sul futuro dello stadio: ri-pensare allo stadio come fatto urbano oppure costruire un nuovo impianto, integrato, in periferia?

È intrigante provare a ripercorrere la storia degli stadi italiani attraverso la vicenda dello stadio di Bergamo: praticamente tutte le città italiane costruiscono il proprio stadio approssimativamente tra il 1920 ed il 1940. Sono stadi extramoenia, esclusi dalla dinamica urbana.

Lo stadio nel contesto: immagine storica e immagine di oggi (courtesy Atalanta BC).

In quel momento non è ancora disponibile un “linguaggio “architettonico specialistico; tutti i progetti si configurano come edifici pubblici, “saccheggiano” un linguaggio architettonico dalla letteratura degli edifici civici.

Verso gli anni ’60 lo stadio s’ingrandisce: aumenta la capienza e tutt’attorno cresce la città. Non è più un luogo periferico ma diventa un quartiere, un fatto urbano. Lo stadio s’ingrandisce e perde per sempre la connotazione di edificio civico: da questo momento in poi vince l’aspetto tecnico e lo stadio diventa infrastruttura sportiva. Il legame con la città è reciso per sempre.

L’ultimo capitolo della vicenda degli stadi è l’idea dello stadio come “modello integrato”, un luogo non più dedicato unicamente allo sport ma in qualche modo parte dell’offerta culturale della città.

Ci sono molti esempi di questi modelli fantasmagorici: icone architettoniche fuori scala, involucri spettacolari ad alto livello specialistico, dove il linguaggio tecnico-mediatico ha di fatto soppiantato quello “civico” del primo Novecento. Sono architetture concepite per una vista dal drone e nessuna relazione con il contesto.

E’ possibile cambiare paradigma? Può, lo stadio, ritornare ad essere parte della città (o della Ville come direbbe Sennett) ?

Dobbiamo abbandonare la letteratura di settore e cercare una nuova strada, la “creatività di necessità ” come ci ha insegnato Deleuze.

A sinsitra, il mercato settimanale sotto la Curva Sud; a destra, passeggiata lungo viale Giulio Cesare (foto Michele Nastasi).

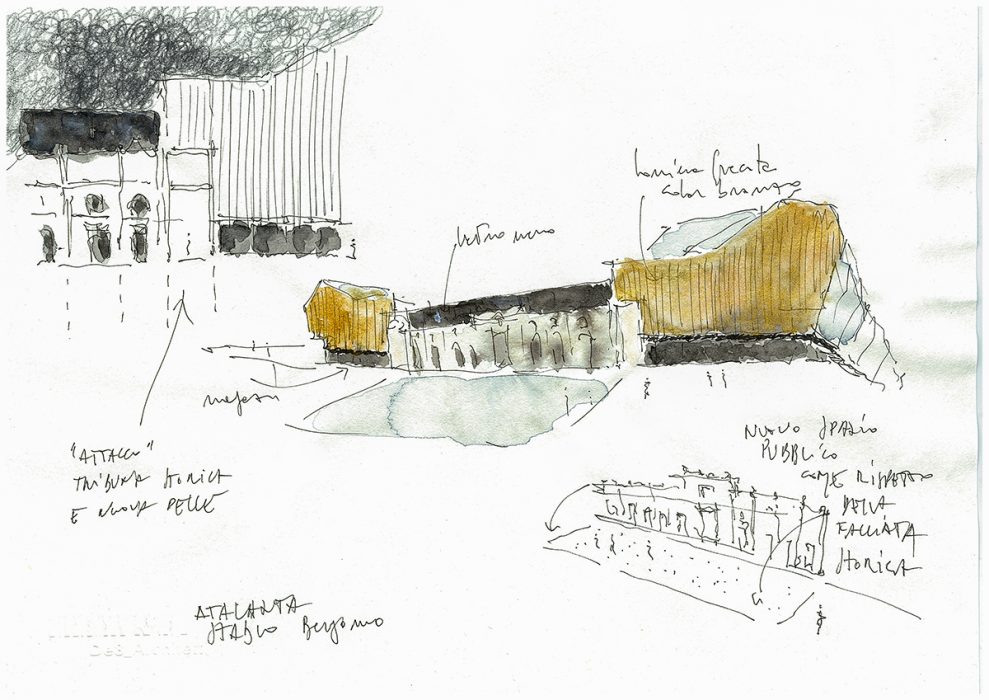

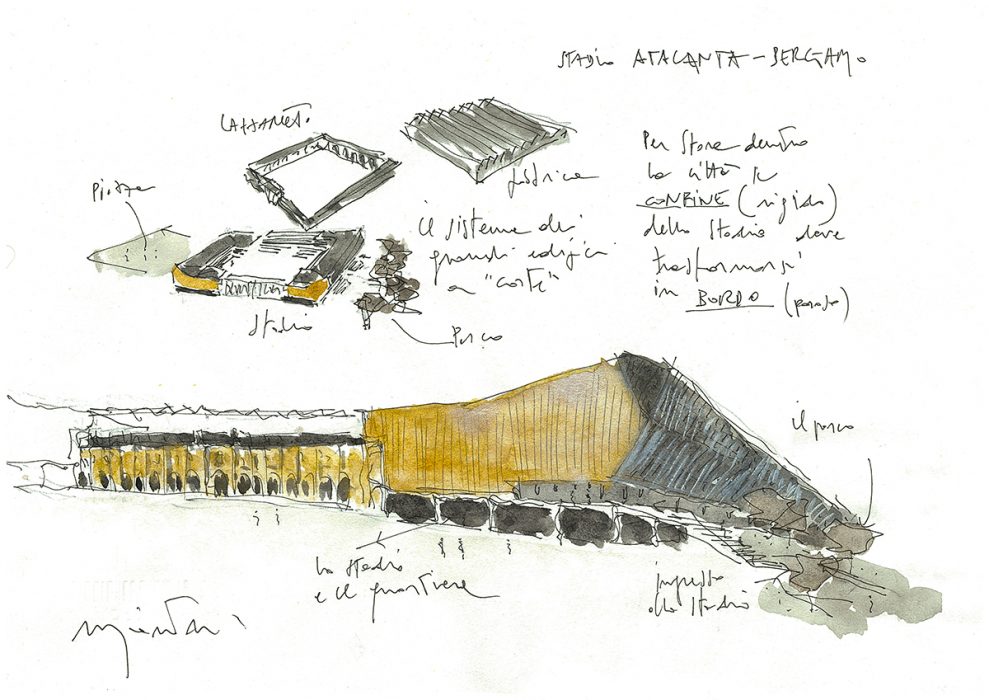

Da Confine a Bordo

Da Confine a Bordo. Questo è in sintesi il nostro approccio al progetto: la normativa di settore obbliga ad individuare un’area di sicurezza tra lo stadio e la città. Un’area fisicamente delimitata che viene sottratta all’uso collettivo.

Uno dei progetti che più mi ha (in)segnato è stato il nostro intervento sul Belvedere del grattacielo Pirelli: studiando gli scritti pontiani sul progetto ho capito che Gio Ponti aveva concepito il 31 piano, il Belvedere, come restituzione alla città dello spazio al suolo che il grattacielo aveva sottratto alla collettività.

Da allora in tutti i nostri progetti, indipendentemente dalla scala o dal fatto di essere progetti pubblici o privati, questa sorta di obbligo del progetto alla restituzione dello spazio pubblico è sempre stata una componente del nostro fare architettura.

Schizzi di Mauro Piantelli.

Nel progetto dello stadio di Bergamo c’è questa volontà di eliminare lo spazio tra la città e l’edificio, riconsiderando le ragioni della normativa, per fare in modo che il Confine, impermeabile, diventi Bordo, poroso.

L’accesso all’impianto sportivo avviene dal primo livello, in modo da liberare lo spazio al suolo per le attività commerciali, per riportare lo stadio dentro la dinamica del quartiere.

In questa azione, da Confine a Bordo, la città acquista una nuova piazza, quasi la più estesa di Bergamo, ed un nuovo parco. L’edificio si può “toccare”, è nuovamente riconsegnato alla dinamica urbana.

Tutto il resto del progetto non è altro che una nuova narrazione del contesto, del rapporto inscindibile tra lo stadio ed il Lazzaretto (1508); un racconto circa la percezione di Città alta e del colle della Maresana.

Il progetto “ingloba” la pre-esistenza storica, a testimonianza della volontà di recuperare il valore civico dell’edificio novecentesco in una narrazione contemporanea.

Vai alla Parte I – La storia, i lavori

Vai alla Parte III – Il nuovo campo di gioco

(*) Mauro Piantelli (architetto, PhD), Carlo Vailati (architetto) e Massimo Bressanelli (architetto) si sono laureati al Politecnico di Milano e hanno fondato De8_Architetti nei primi anni ’90 a Milano. Lo studio si è poi trasferito a Bergamo, dove Cristian Sangaletti è entrato come socio nel 2008.

A sinistra, Mauro Piantelli (dal sito deottostudio.com).