Alcuni aspetti che interessano la progettazione degli spazi sportivi indoor, in una dimensione che va dalla palestra scolastica al palazzetto multisport di scala comunale: guardiamo in particolare, in questa prima parte dello “Speciale”, all’evoluzione storica delle norme.

Speciale palestre multisport.

Palestra, palazzetto, arena: le tre dimensioni dello sport indoor

(foto Ine Klosters)

Come banalmente ci insegna Wikipedia, la palestra è un luogo attrezzato per praticare sport al chiuso (indoor), sia individuali che di squadra. Con il termine si intende generalmente un luogo dove è possibile praticare lo sport del fitness.

E in effetti, andando alle origini, la nostra palestra deriva dalla παλαίστρα greca, uno spazio adibito alle arti marziali allestito a sua volta all’interno o a latere del ginnasio (γυμνάσιον), il luogo dove i giovani si allenavano alle gare atletiche (da qui il termine anglosassone usato internazionalmente di gymnasium).

Un luogo, oltretutto, scoperto, costituito da una corte circondata da colonnati e dalle stanze per la vestizione.

A sinistra, l’edificio più imponente di Sardi romana (Turchia) è il cortile (molto ricostruito) del complesso bagno-ginnasio, tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C. (foto Carole Raddato, lic. CC). A destra, la “palestra” di Ercolano, risalente al periodo augusteo (27 a.C./14 d.C.) e sepolta poi dall’eruzione del Vesuvio (foto Mentnafunangann, lic. CC).

Dall’attività ginnica di epoca greco-romana è derivato l’uso odierno di chiamare palestra il luogo chiuso in cui si svolge attività fisica: uno spazio indifferenziato, attrezzato o meno con strumenti e macchine per l’esercizio.

Da qui, la tipica palestra scolastica, quanto mai nuda perché destinata ad attività generica di allenamento.

All’estremo opposto della scala dimensionale c’è invece l’arena coperta, atta ad ospitare eventi sportivi, ma anche musicali e di intrattenimento per un ampio pubblico.

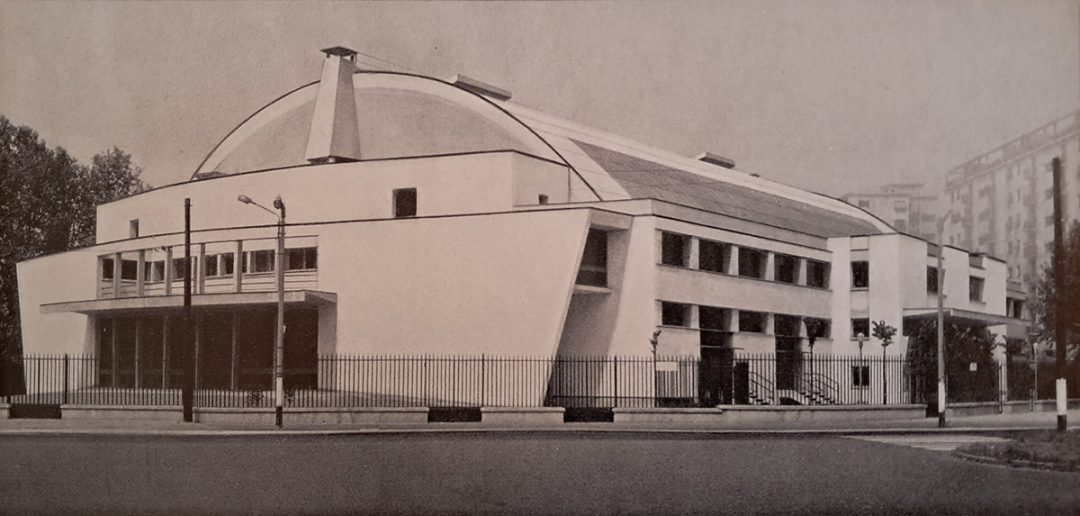

Oggi l’arena coperta è anche chiamata, da noi, palasport: il termine – nella sua forma estesa “Palazzetto dello Sport” – pare sia stato usato per la prima volta da Pierluigi Nervi per l’impianto realizzato a Roma in occasione delle Olimpiadi del 1960 (sotto, una foto del 2011 di blackcat, lic. CC).

La misura intermedia che oggi viene praticata è quella del palazzetto multisport, in grado di contenere le misure del campo per praticare basket, volley ed eventualmente calcetto, con un numero limitato di posti per gli spettatori, e la possibilità quindi di utilizzarlo sia da parte delle realtà sportive locali che delle scuole. Di questa tipologia in particolare vogliamo parlare in questo Speciale. Gli aspetti che tratteremo sono, in particolare, le norme (nella loro evoluzione col tempo) e i costi.

Palazzetti e palestre: le norme in evoluzione

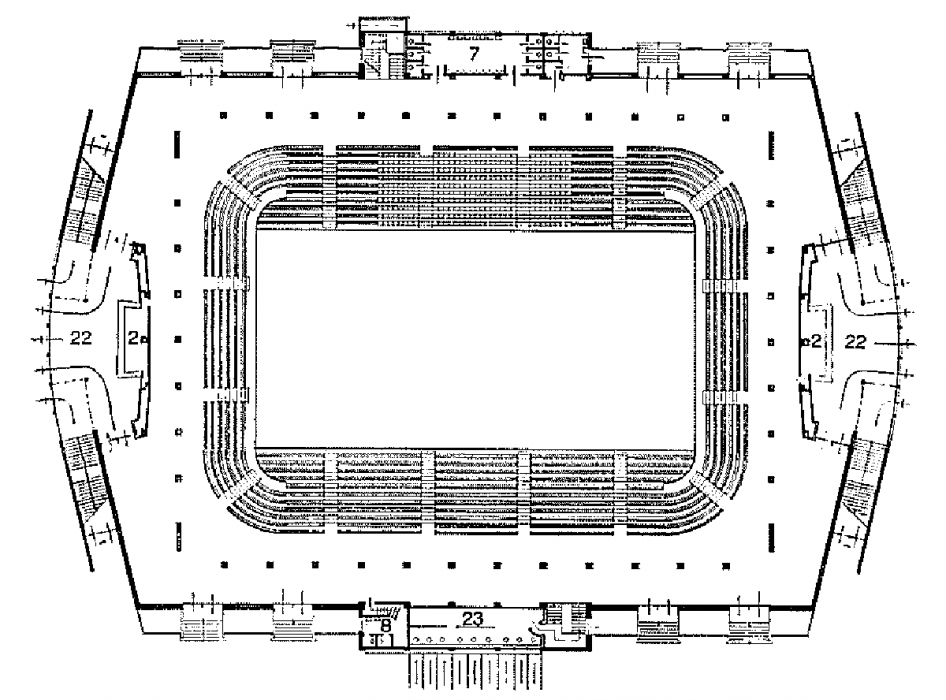

Il “Manuale dell’architetto”, storico volume di oltre 500 pagine pubblicato nel 1946 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (a lato la copertina di un’edizione del ’53 e una pagina interna) con il coordinamento di Mario Ridolfi, dedicava 25 pagine agli impianti sportivi (a cura dell’ing. Gustavo Baracchi), e tra queste un paio alle palestre (per confronto: dieci pagine sono dedicate alla progettazione dei mattatoi…). Vi compare già il consiglio di “dimensionare l’area dei giuochi in modo che in essa possa svolgersi il maggior numero possibile di attività”, riportando quindi gli ingombri necessari rispettivamente per: hockey e pattinaggio; tennis; pallacanestro; pallavolo; sala di scherma; quadrato per la lotta; quadrato per il pugilato. Raccomandazioni particolari vengono date per le attività di pugilato (oggi meno interessante) e per le palestre scolastiche. La mutata sensibilità verso certi sport si legge attraverso alcune istruzioni:

“Un complesso razionale dovrebbe avere, attorno alla grande sala, locali minori destinati agli allenamenti di scherma, pugilato, sollevamento pesi, lotta (…). Occorre tenere presente, anche la convenienza di separare gli spogliatoi degli atleti che praticano ginnastica, pallacanestro, scherma, ecc, da quelli degli atleti che si dedicano al sollevamento pesi, lotta e pugilato: per questi è bene prevedere oltre ai normali servizi igienici, anche il bagno-vapore (sauna)”.

Segno dell’epoca è anche quanto riguarda la pavimentazione:

“Il pavimento, oltre a non produrre polvere ed essere antisdrucciolevole, deve avere i seguenti requisiti:

- adatta elasticità

- resistenza all’usura

- minima sonorità

- facile pulizia

- colore gradevole e riposante.

Il pavimento in legno si reputa il migliore; buono il linoleum-sughero, purché a grandi superfici e particolarmente curato nei giunti; da escludere il marmo e il cemento poiché poco elastici, freddi e sdrucciolevoli”.

“Economici sono risultati anche i pavimenti ottenuti spalmando vernici speciali su un sottofondo opportunamente preparato; questi tipi sono protetti da brevetto e vengono posti in opera da ditte specializzate”.

Negli anni ’70, i primi numeri di TSPORT davano consigli e istruzioni sulle modalità di svolgimento delle attività sportive e sulla progettazione degli impianti, valendosi di collaboratori esperti del settore. Nel numero 5 (dicembre 1976) compare un articolo a firma Carlo Valtorta, insegnate di educazione fisica e allenatore di pallacanestro, dal titolo “Dimensioni pavimento e illuminazione d’una palestra funzionale” (immagine a lato).

Eccone alcuni passaggi.

“Dimensioni. Una palestra per uso polivalente dovrebbe avere una superficie utile ad accogliere le dimensioni di un campo di pallacanestro, di pallavolo e di pallamano (in sovrapposizione) con i relativi corridoi esterni di sicurezza (m.2). per cui lo spazio libero da ingombri dovrebbe essere dato da un rettangolo di m. 32×22 e un’altezza di m. 7,50. Ritengo ormai indispensabile dotare ogni palestra di una tribunetta della capienza media di 500-1.000 persone a sedere. Le pareti, in muratura, saranno cieche ad eccezione di quella a nord sulla quale si dovrebbe appoggiare la tribunetta sormontata da una finestratura a vasistas per l’illuminazione e per la ventilazione diretta. Il lato a nord dovrebbe essere un alto lungo della palestra”.

“Riscaldamento. Ritengo preferibile per la palestra il riscaldamento ad aria calda sufflata dall’alto e risucchiata dal basso perché consente, anche d’estate, il ricambio forzato dell’aria. In seconda istanza possono essere tenuti in considerazione i termo-ventilatori piazzati a opportuna altezza (…)”

“Pavimenti e rivestimenti. Nella palestra è preferibile a ogni altro il collaudatissimo parquet di legno purché non vi siano problemi di umidità dal suolo. In sua sostituzione danno buoni risultati pavimenti in sughero verniciato e in moderni materiali sintetici che possono essere utilizzati anche per la zoccolatura anti-urto dell’altezza di 2 m (…)”.

“Attrezzature sportive. L’impianto, dovendo soddisfare esigenze di ordine sia scolastico sia societario, dovrebbe accogliere le seguenti attrezzature:

- canestri a sbalzo sui lati corti della palestra;

- impianto mobile per rete di pallavolo realizzato con ganci per tiranti e cassette di alloggiamento per i pali infissi a terra raso suolo;

- due porte mobili per la pallamano;

- sei campate di spalliera svedese, una scala ortopedica curva e una diritta, un palco di salita con tre funi e tre pertiche, una scala orizzontale e un quadro svedese sei per quattro.

Detti attrezzi dovranno essere collocati sui lati corti della palestra lateralmente ai canestri. Il lato lungo di fronte alla tribuna dovrà essere lasciato libero per “esercitazioni a muro”, molto utili in ogni sport di palestra (…)”.

Come si vede da entrambe le fonti “storiche”, alcune scelte sono sempre attuali, mentre altre riflettono la sensibilità del tempo e – come per le pavimentazioni sportive o gli impianti di climatizzazione – l’evoluzione della tecnologia e dei materiali.

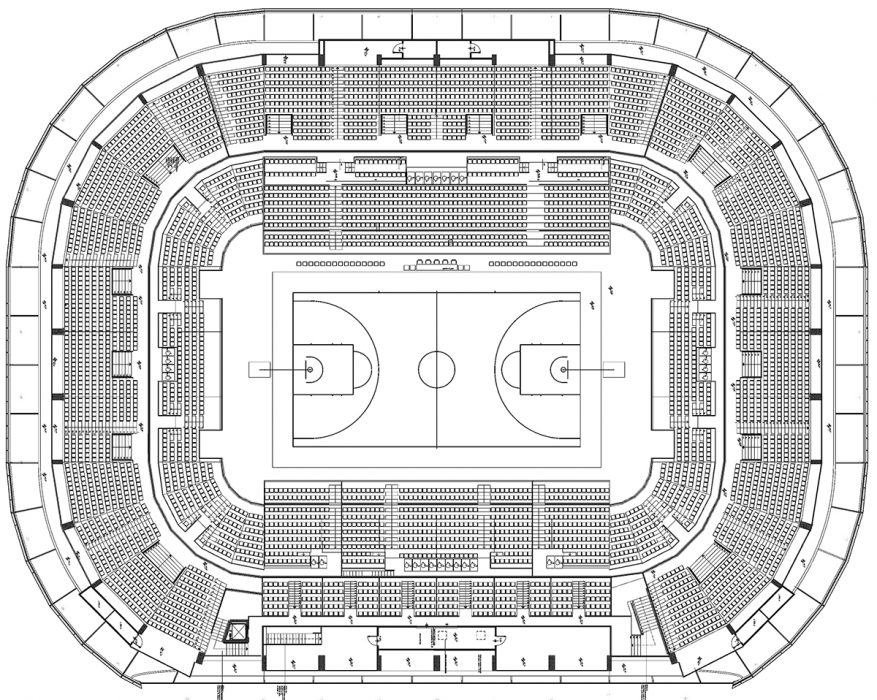

Sopra, il vecchio Palalido di Milano (1960) e la nuova Allianz Cloud Arena realizzata al suo posto nel 2019 (da Tsport 329), foto e pianta del livello gradinate.

Oggi il riferimento normativo da seguire è quello delle “Norme CONI”, per quanto anche queste – formulate, nell’ultima versione, nel 2008 – faticano a stare al passo con le più recenti soluzioni proposte dai produttori di componenti e materiali per l’impiantistica sportiva. Rileggendole attentamente, si in realtà di generiche regole di buon senso piuttosto che di indicazioni rigorose e vincolanti, quali si ritrovano invece nei regolamenti federali delle rispettive discipline.

Il testo completo delle Norme CONI e delle relative tabelle lo trovate nella sezione “strumenti per il progettista”.